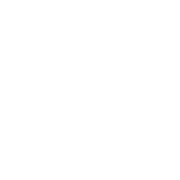

Ein starkes Album nach dem Tod von David Longdon

Big Big Train sind zurück mit einem starken Album nach dem überraschenden Tod ihres Sängers Longdon in 2021. Sein Nachfolger Alberto Bravin stammt aus Italien, wo auch das Album aufgenommen wurde.

Der Einstiegssong „Light left in the Day“ will bei mir nicht so recht zünden, aber der zweite Song, das als Single ausgekoppelte „Oblivion“ macht dann doch süchtig auf den Rest des Albums. „Beneath the Masts“ beginnt mit einem ruhigen Instrumental, steigert sich dann aber. Mit über 17 Minuten ist es der längste Titel auf dem Album. Proggig wird es auch beim zweitlängsten „Miramare“.

„Skates on“ erinnert mich zunächst an das Gefrickel der letzten Yes-Alben, entwickelt sich dann aber in die Big Big Train eigene Richtung. „Miramare“ beginnt mit Backgroundgesang. Eine hübsche Ballade, so mein erster Gedanke, doch dann geht die Post ab. Zeitweise kommen mir auch die Flower Kings in den Sinn. „Love is the Light“ wird mit Streichern eingeleitet und besticht im Weiteren mit melodischen Hooklines. Mit „Bookmarks“ folgt dann doch noch eine Ballade.

Der Schlusssong „Last Eleven“ erinnert mich eingangs an die frühen Genesis. Leitet man hier „Eleven“ aus dem Französischen ab, würde der Song auch gut zum Cover passen, dass vier Kinder unbeschwert über eine Blumenwiese laufend zeigt.

Die 65 Minuten Laufzeit lassen den 8 Songs zwischen 4,5 und 17,5 Minuten viel Raum zur Entfaltung. Anspieltipps: Oblivion, Miramare, Love is the Light.

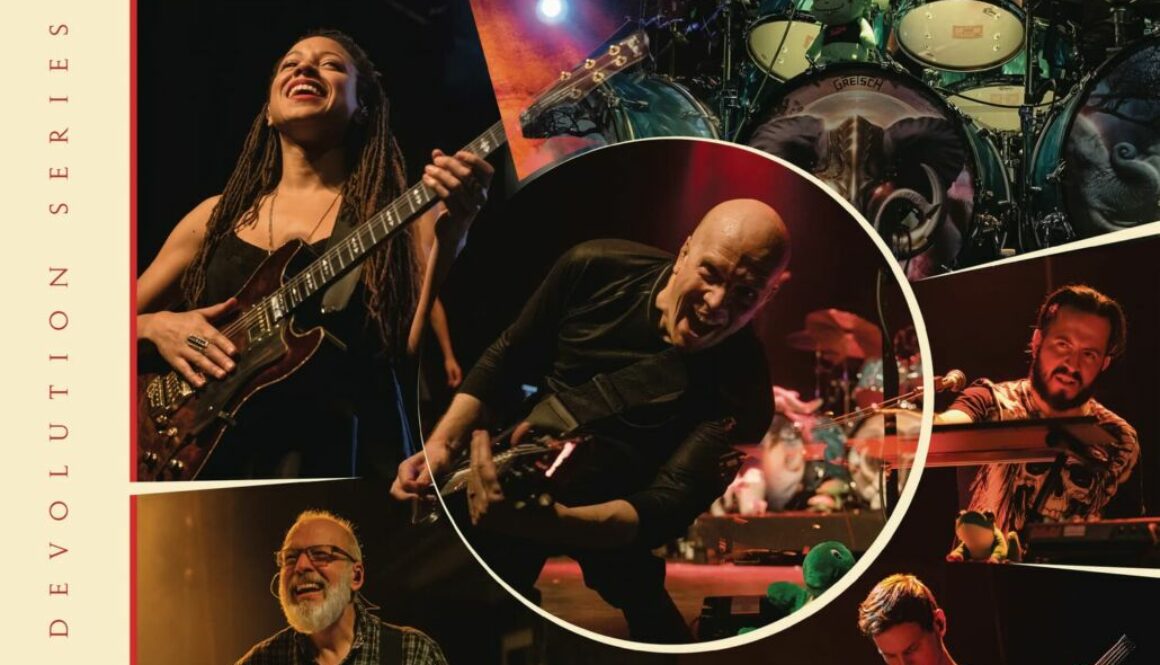

Besetzung:

- ALBERTO BRAVIN – Italian/English

- NICK D’VIRGILIO – English

- DAVE FOSTER – English

- OSKAR HOLLDORFF – Norwegian/English

- CLARE LINDLEY –English

- RIKARD SJÖBLOM – Swedish/English

- GREGORY SPAWTON – English